在梵高的画作中,有一幅鞋子的油画:两只鞋虽已穿破,却仿佛彼此扶持着,要走完余生的路。这幅作品,被视作温森特和提奥兄弟二人的写照。

《鞋》

可以说,没有提奥的经济支持,就不可能有温森特的艺术生命。在一次雨中散步时,兄弟俩谈到世界和他们的未来。两人盟誓要超越亲情,终生相助。正是这种誓言,为我们成就了艺术史上独一无二的书信往来。

在最新出版的《梵高传》中,法国作家大卫·阿兹奥以梵高兄弟二人的大量书信为证,重新梳理了画家的一生。从中我们得以发现,那一幅幅广为人知的画作背后,是梵高生命中的一个个重要片段。

——编者

《静物:翻开的〈圣经〉》

《静物:翻开的<圣经>》是父子之间最后的对话,也是最后的争吵

1853年3月30日,温森特·威廉·梵高出生在荷兰一个毗邻比利时的小村庄。父亲提奥多鲁斯是一位平凡的牧师。十一岁时,温森特在母亲的帮助下画了一幅生动的绘画,得到父亲的大加赞赏。此后,他每次感到痛苦,就动手开始绘画。这种由绘画带来的喜悦,成为画家一生的避难所。

多年之后,十六岁的温森特启程前往海牙成为一名画商。他本可以在这条家族道路上顺利地走下去,但一场失败的爱恋攫取了他的灵魂。在极度的颓废中,温森特扪心自问,这是否是自己想要的命运?答案是否定的。他感到自己必须做一件事情,来满足心中的渴望。

在父亲的斡旋下,温森特前往博里纳日,成为一名传道士。一次下矿井的经历,让温森特内心最深处受到猛烈的震撼,他决定投向艺术创造,创作一系列矿工写实画。他留在矿区不停地绘画,在极端悲惨的景象中重新找到了真实。初恋失意的考验,在这里画上了句号。

就这样,温森特不断地进行着“一种为穷苦人的穷苦艺术”。大约1885年5月初,他完成了大幅油画《吃土豆的人们》,宣告了毫不矫揉造作或多愁善感的大画家的诞生。

在此之前,1885年3月26日,不幸降临了他的家庭。提奥多鲁斯牧师,这位温森特曾无限崇拜,后来又无比激烈地鄙弃的父亲,在一次心脏病后突然离世。也正是在这个时候,温森特看到了伦勃朗和哈尔斯的作品,看到了“彩色”这条绘画的新路。创作的狂热牢牢控制着温森特,但牧师的阴影始终在眼前。1885年10月,温森特终于准备面对父亲去世后一直压在心头的问题,他仗恃寻回来的这种自信,进展迅速,一下子就画出《静物:翻开的<圣经>》。

这幅画很迷人,是父子之间最后的对话,也是牧师和温森特之间越过坟墓的最后争吵。翻开的《圣经》,提奥多鲁斯牧师的《圣经》,赫然居于构图中央,像职责一般咄咄逼人;右侧立着一个烛台,蜡烛已经熄灭,标志生命离去。后面黑色的背景,像生命之谜一样黑暗,那是谁也把握不住的未来;而在翻开的《圣经》前面,有一本小书斜放在阅读架上,那是左拉的小说《生活的乐趣》:那柠檬黄的书皮宛若一声呐喊、一束阳光,或者高出乐队的一声小号。黄色,就是生活快乐的颜色。这种颜色即将登上温森特的绘画,一直到黄色向日葵的画作上,宣告一个新世界的来临。

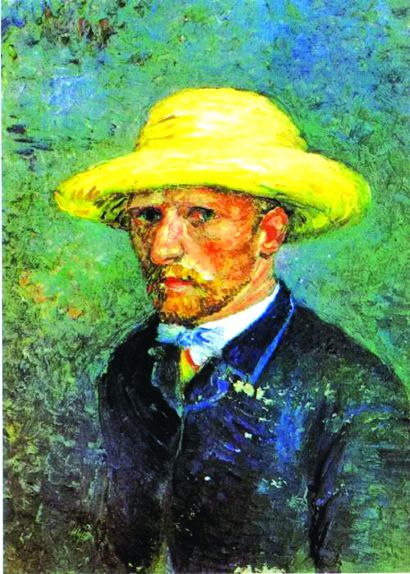

《戴草帽的自画像》

身处极端逆境中,他看到了爱的大光明

《静物:翻开的<圣经>》完成后,温森特的绘画仿佛解放了,他的调色板也随之“解冻”了。他画出了一系列富有激情的风景画,随后前往安特卫普,以便在美术学校完善他的技法。

他开始只为绘画活着了,画得越多,颜料花费就越多,也越要饿着肚子。就这样,温森特给自己的身体制造了一场灾难。他的牙齿接连崩断,掉了十来颗;一阵一阵咳嗽,呕吐出来“一种灰不溜秋的物质”……诊断出感染梅毒后,画家领悟到自己的生命正走向夭亡。他因此画出《吸烟的骷髅》。这幅画在温森特的生命进程中很重要:死亡不再是一种抽象的意念,而是近在咫尺。

1886年2月28日,兄弟二人在巴黎重逢。这是提奥期待已久的机会,他要让哥哥睁眼看一看当代的绘画,那些前所未见的强烈色彩。印象派画家让温森特了解最大化的色彩震荡,日本版画向他证实一种线条喷射似的、近乎“书写”的艺术。巴黎的课程有了成效。现在他必须动手绘画,将所学变成自己的本事。

温森特于是动手开始画花卉,根据花的颜色改变背景或者花瓶的颜色,制作他自己的色谱。他也画静物,例如那幅著名的《鞋》:两只鞋画得就好像相互支持,从中我们可以看出梵高兄弟二人彼此扶持的形象。他还开始了一系列的自画像,两年间竟多达30余幅。巴黎自画像系列令人着迷,它们是这位艺术家身处极端逆境中,重申个人“我”优于世上其他人的呐喊——他做出了选择,有理由继续走自己选择的路。

正值气候宜人的季节,他开始郊游,徒步从蒙马特尔朝阿尼埃尔村方向行走。他画出了出色的风景画:麦田、森林内景、塞纳河边的桥,还有那幅著名的头戴草帽的自画像。自画像侵入强烈的黄色,据温森特一生的挚友贝尔纳尔说,“他看到了爱的大光明”。

《向日葵》

《向日葵》“就是这样,我像一只蝉似的在享乐”

大约1888年2月20日,温森特坐火车离开了巴黎。阿尔勒是一种诱惑。它坐落在罗纳河谷的尽头,有着横跨吊桥的水路,让温森特联想到故土荷兰。画家在这里开启了一场惊人的智力冒险,不间断地持续了十个月。“刮风天我也必须出去绘画的日子里,有时我不得不将画布铺到地上,跪着作画,画架根本就立不住。”

之后温森特暂停了油画,除了想专心素描,还有一个原因,那就是在旅馆的生活实在太糟糕了。他在拉马丁广场找到了一栋两层四室的小楼——黄房子。

他终于有了一个家。温森特开始装修画室,重新粉刷房子内外,还购买了必要的家具。他立刻着手静物写生,集中画了刚买的咖啡壶、杯子和水罐,以及放在蓝桌布上的橙子和柠檬,背景则用略带绿色的黄色。这些静物透露出一种宁静、纯粹的幸福,而我们也有机会看到,对于温森特来说,黄蓝配就是幸福和生活的和谐。正是在这些日子里,温森特画了一幅《阿尔勒景观》,近景画了一排呈对角线的鸢尾,中景呈现一片接近成熟的麦田,“一片黄色的海洋”,这比什么都更能表达温森特的欣喜。之后,这种颜色将开始冉冉上升,一直侵入整个画面,直到变得跟熔化的黄金一样灼热,一样凝重。

1888年5月30日,温森特来到地中海滨的圣玛利亚,见证了一次大自然的色彩狂欢。这次旅行,将是一次蜕变。在将近五个月的时间里,温森特犹如一辆“绘画的火车头”,创造出一系列数量惊人的杰作,可以说都是黄色大调。他全身心投入,沉浸于种种黄色和种种蓝色,表现那令人心醉神迷的颤栗。有时他不由地喊叫:“甚至大中午我还在干,顶着烈日,在麦田里,没有一点阴凉,就是这样,我像一只蝉似的在享乐。”

在这个八月,温森特开始了向日葵系列。他画向日葵,背景采用淡蓝色,继而,他像其他伟大的创造者那样,明白不能打折扣,必须将心中的牵念贯彻到底。直到画这些黄花时,插在一只黄色花瓶里,置于黄色的背景中。在此过程中,温森特还画了坐落在集市广场的一家咖啡馆露天座夜景:黄色露天座映照着灯光和深邃而美妙的蓝色星空——极少几幅阿尔勒城中心的画作之一。

9月16日,在一番整修、布置之后,温森特终于搬进了黄房子。“这天夜晚,我就睡在这房子里,尽管还得收拾,但是住进来我感到很高兴。”于是,他画了这幅著名的油画——拉马丁广场的《黄房子》。遗憾的是,黄房子和温森特在阿尔勒的那么多记忆点,在1944年激烈的战争中悉数消失了。

《绑绷带的自画像》这场满怀期待的会面,被高更转化为一场精神的骗取

如果在温森特的艺术道路上,提奥是福星的话,那么在一次相聚中,高更就能成为他的克星。1887年底,温森特在巴黎参观“大沸腾”画展,第一次同高更相遇。他视高更为大师、年轻的新印象主义画派首领。而高更,不过看透了温森特对弟弟的影响力,想要利用这种影响力,让身为画商的提奥多购买自己的画作而已。

次年3月,高更写信请温森特在弟弟面前说说情:他已身无分文,病倒在床,准备低价出售自己的作品。温森特说服了提奥,成为高更的资助人。在阿尔勒,他用一封又一封的书信盛情邀请,但高更总有这样那样的缘由推迟行程。等待的时间越长,他的现实感就越弱,于是对高更产生了一种危险的固恋。他把高更想得无比巨大,同时贬低自己的作品,仿佛开始自残。温森特操起笔,给高更写下了他的《书信集》中最令人诧异的一封信——“我觉得比起您来,我的艺术创意太过一般了。我的胃口总像野兽那样粗俗。什么我都忽略,不会表现事物的外在美,只因我在作品中,把美的事物画丑了,而我看大自然很完美,画出来就粗疏浅陋了。”十年对绘画的孜孜以求,就这样几行字一笔勾销,化为飞烟。

1888年10月23日,高更终于抵达阿尔勒。温森特乐不可支,高更却没有那么兴高采烈。在高更有意无意的影响下,温森特在绘画中逐渐抛弃了现实主义的世界,跌入抽象主义的深渊。他完全变了,无论看什么都要通过高更的眼睛,通过高更的观念、作品和判断。这场满怀期待的会面,被高更转化为一场精神的骗取,并最终毁掉了一颗灵魂。

圣诞夜,高更离开阿尔勒的前一天,温森特精神崩溃,随后操起一把剃刀,从自己的左耳上割下一块肉。几周之后,他画了两幅自画像——只见他刮了胡子,头上永远戴着那顶皮帽,叼着和没叼烟斗各一幅,耳朵包扎着,一副询问的眼神,有一点点斜视,那神情仿佛在叩问自己如何走到了这一步。

两位画家一年的交往就此结束。这场交往,始于高更的索求,终于温森特的沉没。自此,我们所认识的那个温森特,那么自信,那么全身心投入艺术的温森特;色彩已经达到高度的张力,而且高度信赖自己,内心充满必不可少的喜悦,以便搞好一项事业的温森特,已经死了。从此,我们要追随的,几乎一直到终了,不过是一个影子。

《乌鸦乱飞的麦田》

不通向任何地方的小径,“我的路没有前途”

温森特的割耳行为,被诊断为“幻觉和阶段性的神经错乱”。一月初,他出院后给提奥写信,对自己的精神状态非常乐观,称数日前发生的一切“不过是艺术家的一时狂放”。

病情不断反复。就在温森特陷入混沌的这段时间里,聚集了一批前卫艺术家的“二十画社”发来信函,询问温森特能否参加1889年的未来美术展览会。其间,评论家欧里埃深受温森特作品的吸引,撰写了一篇关于梵高艺术的文章,发表在《法兰西信使》杂志上。一时间,梵高作品的发现成为轰动事件。

全巴黎的艺术家都想来看看这个昨天还不知名的温森特。高更也来了,他看见了温森特的画作,在给后者的信中毫不保留地表达了自己的赞赏和肯定。这样一种承认几乎治好了温森特的病。他康复的速度惊人,迅速完成了《杏花》,作为给提奥新生孩子的诞辰礼。

温森特收拾行装。他终于自由了。离开圣雷米精神病院之前,他画了一幅神秘的《星夜中的柏树》:柏树居中烧成黑色,将夜空分割成两部分,月亮在右侧,左侧是一颗星星,一条路好似激情在奔腾,远处一座房舍,如同他发病中所画的样子。表面上病态的绘画,其实是画家同病魔的告别。

种种迹象表明,温森特已经康复了,医生也给出了“痊愈”的证明。然而命运又同他开了一个天大的玩笑。1890年6月30日,提奥给哥哥寄去一封信,诉说资金上面临的困境。他一定没有料到,不经意的寥寥数语,给画家的人生按下了悲剧的秒表。温森特开始忧虑不安,于是创作出那幅著名的《乌鸦乱飞的麦田》:田野还是阿尔勒的那种黄色,但钴蓝色的天空却动荡不安。三条被青草镶边的红土路从近景起始,却不通向任何地方。黑压压一群乌鸦如同送葬飞向远方,消失在画幅的右上角。极度孤独。生活当然是美好的,但是“我的路”却找不到前途,红色和绿色的搭配,给他的心带去死亡。

于是,1890年7月27日,温森特朝自身开了一枪。次日夜晚,伤口感染。29日凌晨一点半,他走完了三十七岁零四个月的人生。

可以说,温森特是一个孤独的人,但他的作品却展现出一种希望,为野兽主义、表现主义和抽象主义打开了先河。在我们回望他充满苦难的一生时,同样无法忽略他与画作相伴时所沉浸的幸福时刻。绘画带来的喜悦,是梵高一生的避难所。

| 文化旅游

| 文化旅游